2 x pro Woche

Abonnieren Sie unseren Newsletter.

94 Mia Franken kostet die Corona-Pandemie. Aber ins Hauptproblem wurde kein Franken investiert.

Seit 19 Monaten wütet die Pandemie. In der Schweiz wurden 722 Millionen für die Pflege der COVID-Patienten ausgegeben, 2,7 Milliarden für Prävention und 90,7 Milliarden für die Linderung der wirtschaftlichen Folgen. Aber kein einziger Rappen ging in den Ausbau der Betten-Kapazitäten.

, 11. September 2021 um 20:03

Warum löst man das eigentliche Problem nicht?

Mit den 94 Milliarden Franken könnten 16 Basis-Tunnelröhren durch den Lötschberg gebaut werden, ohne die Mittel vollständig auszuschöpfen.

«Eine politisch verordnete Einschränkung des Bettenbestands birgt die Gefahr temporärer Unterkapazitäten und Unterversorgung der Bevölkerung.»

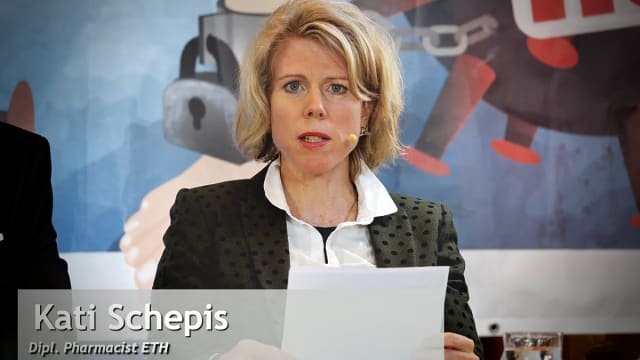

Wie kann man den Ausbau der Kapazitäten trotz Personalmangel umsetzen?

Artikel teilen

Comment

Effiziente Desinfektion: Plastikfrei & nachhaltig

Die Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues bieten nachhaltige und effektive Desinfektion. Sie bestehen aus 100% plastikfreien Cellulosetücher und reduzieren CO₂-Emissionen um 25% pro Packung. Mit hoher Reissfestigkeit, grosser Reichweite und Hautverträglichkeit sind sie optimal für Hygiene und Umwelt.

Nachhaltig: Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues

HARTMANN erweitert sein Portfolio um die nachhaltigen Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues. Die Tücher werden aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und vereinen hohe Wirksamkeit, Materialverträglichkeit und Hautfreundlichkeit. Dabei werden Plastikabfall sowie CO₂-Emissionen reduziert.

Neuer Leistungsauftrag für die Oberwaid

Die Klinik Oberwaid ist neu auch mit muskuloskelettaler Rehabilitation auf der Spitalliste der Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. So kann die Oberwaid auch in diesem Fachgebiet grundversicherte Patienten behandeln und leistet einen wichtigen Beitrag in der Region.

Zurück in die Vergangenheit: Spitäler wollen Geld vom Kanton

An sich sollten die Kantone ihre Spitäler nicht mehr finanzieren. Doch immer häufiger zahlen die Regierungen trotzdem – und verzerren möglicherweise den Wettbewerb.

Luzerner Kantonsspital braucht wohl bald Geld

Die Höhenklinik des Spitals machte 180'000 Franken Verlust - pro Monat. Die Kantonsregierung rechnet damit, dass das Kantonsspital Hilfe braucht.

Spital Samedan gehört bald zum Kantonsspital Graubünden

Dadurch werden wohl einzelne Stellen neu ausgerichtet oder aufgehoben. Andererseits dürften in den medizinischen Bereichen rund 20 zusätzliche Stellen entstehen.

Vom gleichen Autor

Auf welcher Grundlage basierend werden momentan klassenweise gesunde Schüler in Quarantäne geschickt?

Pünktlich als «Geschenk» zum 2. Adventswochenende hält der Bundesrat weitere Einschränkungen für die Schweizer Bevölkerung bereit. Die Situation «sei sehr ernst» heisst es, die «fünfte Welle» markiere einen neuen «Pandemie-Höhepunkt».

Gedanken zu 'Selbstbestimmt im Alter'

In Zeiten von Covid und Lockdown gibt dieser Begriff zu denken: Wir machen alles, um die älteren Menschen, die besonders gefährdet sind, zu schützen. Ist das auch so? Wollen die Betroffenen das auch?

Der seltsame Fall der Swiss National COVID-19 Science Task Force

Die COVID-19 Science Task Force, eine Expertengruppe, die eigentlich Entscheidungsträger über die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Coronavirus-Krise informieren sollte, geniesst eine ausserordentliche Stellung und beeinflusst das tägliche Leben der Schweizer in einer nie dagewesenen Weise.