Die

Studie wühlte die Schweizer Bevölkerung auf: In zwei Regionen der Schweiz haben Kinder ein höheres Risiko für Hirntumore. Das gab im Mai 2020 eine Forschungsgruppe unter der Leitung des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern bekannt.

Angebliche «Hotspots» in Zürich und Bern

Betroffen waren das Berner Seeland und das Zürcher Weinland. In den letzten 30 Jahren ist dort – statistisch gesehen – jedes Jahr ein Kind mehr an einem Hirntumor erkrankt als im Schweizer Durchschnitt.

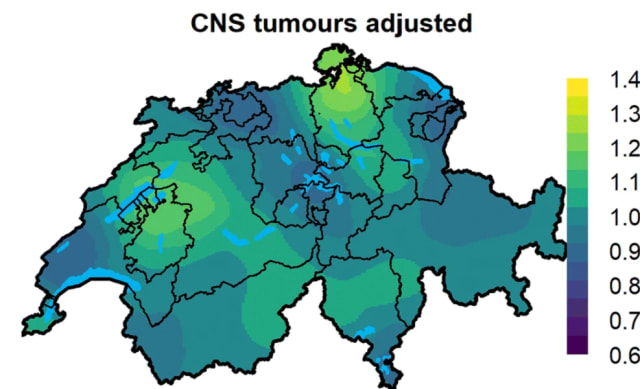

Diese Tumor-Karte sorgte 2020 für Aufregung. Die hellgrünen Stellen zeigten: Im Berner Seeland und im Zürcher Weinland wurden mehr Hirntumore bei Kindern festgestellt. die Farbskala zeigt, um wie viel höher oder tiefer das Risiko im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt liegt. Der Wert 1,2 besagt, dass in diesem Gebiet das Risiko um 20 Prozent höher ist. | Grafik: International Journal of Health Geographics

Damals vermuteten die Forschenden, dass Pestizide schuld daran sein könnten – denn sowohl im Seeland als auch im Weinland gibt es intensive Landwirtschaft.

BAG war alarmiert

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) war alarmiert durch die Ergebnisse und liess diese von einer Expertengruppe des Schweizerischen Zentrum für Angewandte Humantoxikologie analysieren. Der Leiter, Lothar Aicher, sagt nun gegenüber den Tamedia-Zeitungen: «Das Design der Studie ist gut.» Aber: «Die Befunde sind mit Vorsicht zu geniessen.»

Es tönt zwar nach viel, wenn die Forscher feststellen, dass im nördlichen Teil des Kantons Zürich und im Berner Seeland das Hirntumor-Risiko für Kinder um 23 Prozent höher ist als in der restlichen Schweiz. «In absoluten Zahlen ist das aber kein grosser Anstieg», stellt Aicher klar.

Sehr selten

Das Problem sei, dass Hirntumore bei Kindern eine seltene Krankheit sind. Die Fallzahlen sind entsprechend gering. Laut dem Kinderkrebsregister erkranken in der Schweiz jährlich etwa 250 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren überhaupt an Krebs; etwa ein Viertel davon an einem Hirntumor.

«Je weniger Fälle, desto schwieriger ist es, eine statistische Auswertung zu bekommen, die aussagekräftig ist», sagt Lothar Aicher, ein Spezialist für Risikoabschätzung.

Möglicherweise ein Zufallsresultat

Sein Fazit: Das angeblich höhere Risiko könnte ein Zufallsresultat sein. «Weil die Fallzahlen sehr klein sind, kann ein Krankheitsfall mehr bereits zur Verdoppelung des Resultats führen.»

Was aber ist mit den Pestiziden, die als mögliche Risikofaktoren gelten? Aicher sieht auch hier keinen zwingenden Zusammenhang. Denn: Es gibt andere Regionen in der Schweiz, wo ähnlich viel Pestizid eingesetzt wird, wo es aber nicht mehr Hirntumore bei Kindern gibt.

Besser grosse und internationale Studien

Die Expertengruppe empfiehlt, dass die Schweiz angesichts der sehr geringen Zahlen nicht so viel Aufwand für so spezielle Forschungsfragen treiben solle.

Viel nützlicher wären gross angelegte Studien, mit welchen systematisch Blut-, Urin- und Gewebeproben der Bevölkerung gesammelt würden – so genanntes Human-Biomonitoring. So könnte man auch rückblickend Zusammenhänge zwischen Chemikalien und Gesundheit untersuchen.

Keine Forschung im Alleingang mehr

Die Experten üben auch leise aber unverhohlene Kritik daran, dass die Schweiz im Alleingang seltene Krankheiten erforschen will.

Sie empfehlen ausdrücklich «die Mitwirkung der Schweiz bei gross angelegten internationalen Forschungsprojekten, um genügend Patienten-, Krankheits- und Expositionsdaten für statistische Analysen zu erhalten und so die grundlegenden Herausforderungen bei der Erforschung einer seltenen Krankheit in kleinen Populationen wie der Schweizer Bevölkerung zu überwinden.»