«Wie viel Geld bringt ein Frühchen?» Mit diesem Titel zeigt ein Dokumentarfilm in Deutschland, zu was für Auswüchsen das dort geltende DRG-Abrechnungssystem für Spitäler führt. DRG steht für «Diagnosis Related Groups».

Die Idee wäre gut

Der Gedanke dahinter ist löblich: Bezahlt werden die Spitäler aufgrund der Diagnose, mit welcher die Patienten kommen. Es ist es weitgehend dem Spital überlassen, wie es dann behandelt. Es wird immer die gleiche Pauschale abgerechnet. Damit sollen die Spitäler einen Anreiz haben, die Patienten so schnell wie möglich gesund zu machen.

Im Film wird aber gezeigt, dass es durch die Tarifierung auch zahlreiche unerwünschte Anreize gibt: Etwa beim künstlichen Beatmen auf der Intensivstation oder bei Frühgeborenen. Dort kann das Abrechnungssystem dazu führen, dass skrupellose Spitäler Profit machen auf Kosten der Patienten.

Lange Beatmung gibt viel Geld

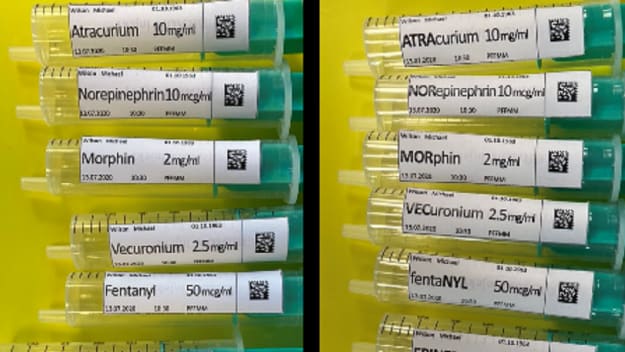

In Deutschland erhalten die Spitäler für die ersten 24 Stunden künstliche Beatmung rund 11'000 Euro. Wird ein Patient nur schon eine Stunde länger beatmet, steigt der Tarif sprunghaft auf gut das Doppelte. Auch nach vier und nach zehn Tagen gibt es wiederum mehr Geld.

Die Verlockung ist gross, Patienten länger zu beatmen als unbedingt nötig. Obwohl Studien zeigen, dass es besser ist, Patienten möglichst schnell wieder selber atmen zu lassen. Auch unheilbar Kranke können zu einträglichen Kunden werden, wenn sie im Spital vor ihrem Tod noch ans Beatmungsgerät angeschlossen werden.

Defizitäre Geburtshilfe

In Deutschland erhalten Spitäler pro Geburt 2000 Euro und das unabhängig von der Dauer. Lange Geburten sind also nicht kostendeckend, Geburtsabteilungen arbeiten oft defizitär. Auch Kindermedizin in den Spitälern ist oft zeitaufwändig und die Pauschalen dafür sind zu tief.

So werden Frühgeburten lukrativer

Hingegen lässt sich mit einer Frühgeborenen-Abteilung viel Gewinn machen, wie der Film zeigt. Denn je unreifer und leichter ein Frühgeborenes ist, umso einträglicher ist es fürs Spital. Ein Kinderheilkunde-Professor hat ausgerechnet: Für ein Frühgeborenes mit einem Geburtsgewicht von 550 Gramm, lassen sich nach einem unkomplizierten Verlauf von etwa vier Monaten stationärer Behandlung rund 100’000 Euro abrechnen.

Die Folgen dieser Tarifierung: Nach der Einführung des DRG-Abrechnungssystems in Deutschland veränderte sich das Geburtsgewicht von Frühgeborenen in Deutschland auf seltsame Weise. Auf einmal gab es viel mehr Babys, die entweder knapp unter 1000 Gramm oder knapp unter 1500 Gramm wogen.

Für 999 Gramm gibt es viel mehr Geld

Schaut man den genauer Tarif an, wird klar, warum das so ist: 999 anstatt 1000 Gramm Geburtsgewicht bedeuten für ein Spital Zusatzeinnahmen von etwa 17’000 Euro. Im Film wird über einen Fall berichtet, wonach ein Arzt auf eine möglichst schnelle Geburt gedrängt haben soll: «Wenn das Kind mehr als 1500 Gramm wiegt, dann gibt es nur noch halb so viel Geld. Worauf wartet ihr noch?»

Der Druck, zu Mehreinnahmen zu kommen, tut dem medizinischen Personal oft weh. Sie wehren sich gegen den Einfluss auf Behandlungsentscheide. Das sei nicht die Aufgabe, für die sie ihren Beruf erlernt haben.

Indirekte Beeinflussung

Im Film wird eingeräumt, dass dieser Druck kaum offen zutage trete. Es werde nicht befohlen, Frühgeborene früher auf die Welt zu holen oder mehr Kaiserschnitte zu machen. Die Beeinflussung sei subtiler und indirekt: Etwa dadurch, dass die Finanzierung der ärztlichen Stellen vom Umsatz einer Abteilung abhängig ist.

Vor einigen Monaten gestand auch das deutsche Gesundheitsministerium ein, dass durch das Fallpauschalen-System ein Anreiz entstehe, sehr viele Operationen oder anderweitige Behandlungen durchzuführen und vor allem jene Fallpauschalen abzurechnen, die besonders lukrativ sind.

Zu wenig Kindermedizin

Fachbereiche, die weniger einträglich sind, wie die Kinder- und Jugendmedizin, würden von den Spitälern vermehrt geschlossen, weil sie zu wenig rentabel seien.

Auch die Schweiz hat DRG-System

Die Online-Zeitung

«Infosperber» kritisiert in Zusammenhang mit den Problemen in Deutschland auch die Schweizer Fallpauschalen. Das Problem sei, dass Fallpauschalen oft nicht von den Diagnosen beim Spitaleintritt abhängen, sondern von den durchgeführten Behandlungen: Je mehr und intensivere Behandlungen, desto höhere Pauschalen locken.

Vor zehn Jahren übernahm die Schweiz das deutsche Spital-Vergütungssystem weitgehend. Laut «Infosperber» wären allerdings Pauschalen für die ganze Behandlung von der Diagnose bis zur endgültigen Genesung inklusive Reha und Nachbetreuungen besser. «Bei solchen Behandlungspauschalen sind die Interessen der Ärzte und Spitäler sowie der Patientinnen und Patienten identisch, nämlich mit optimalen Behandlungen möglichst schnell wieder gesund zu werden», schreibt die Zeitung.

«Jahresziele» sind in der Schweiz das Druckmittel

Auch Schweizer Kaderärzte müssen immer öfter Jahresziele erreichen, um in den Genuss von variablen Lohnbestandteilen zu gelangen. «Die Spitäler vollzogen in den letzten Jahren einen Strategiewechsel bei den Anstellungsbedingungen», schrieb die

«Schweizerische Ärztezeitung» in einem Artikel.Gemäss einer Umfrage des Vereins der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS) machen bei Chefarztlöhnen die variablen Bestandteile heute einen Drittel des Lohnes aus. Der VLSS kritisiert diese Entwicklung. Der Verein lehnt Lohnmodelle ab, die Kaderärztinnen und -ärzte direkt und in zu grossem Umfang am Spitalergebnis oder am Ergebnis ihrer Klinik beteiligen. «Der VLSS spricht sich seit jeher dezidiert gegen zu hohe Boni, aber für die Aufrechterhaltung der privatärztlichen Tätigkeit aus», heisst es im Artikel.