Theoretisch stellt das Schweizer Gesundheitswesen eine gute Versorgung für alle sicher. In der Realität gibt es aber auch Anzeichen einer Zwei-Klassen-Medizin. Wie es sich damit verhält, hat das Bundesamt für Statistik (BfS) in einer

Studie untersucht.

Konkret sind die Statistiker der Frage nachgegangen, wie sich die soziale Stellung, gemessen am Bildungsniveau und/oder dem Einkommen, auf den Gesundheitsszustand und den Bezug von Gesundheitsleistungen auswirkt. Sie stützen sich dabei auf die Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2012.

Reiche gehen zum Spezialisten

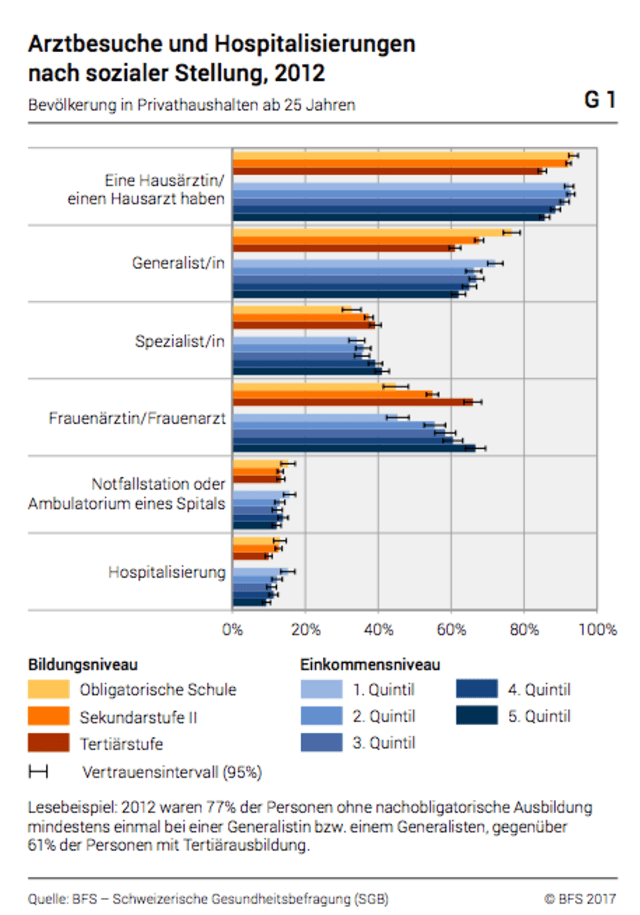

Die Analyse zeigt, dass Menschen mit höherem Bildungsniveau und deshalb meist höheren Einkommen tendenziell mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, also mehr zum Arzt oder Zahnarzt gehen, in die Apotheke, zur Podologin oder zum Optiker.

Es gibt allerdings Unterschiede bei den Leistungserbringern: Menschen mit höherem Bildungsabschluss suchen häufiger einen Spezialisten auf, weniger gebildete Menschen gehen häufiger zu einem Generalisten. Letztere haben auch häufiger einen Hausarzt. Frauen mit hohem Einkommen suchen häufiger eine Gynäkologin auf als Frauen mit tiefen Löhnen.

Bei Leistungen, die nicht von der Grundversicherung vergütet werden, sind die Unterschiede grösser: So suchen Menschen mit tiefen Einkommen weniger regelmässig einen Zahnarzt auf als solche mit hohen Einkommen. Noch ausgeprägter sind die Unterschiede beim Besuch von Dentalhygienikerinnen.

Höhere Bildung, mehr Spitalaufenthalte

Beim Bezug von Spitalleistungen geben die Daten je nach Filter ein uneinheitliches Bild. Werden alle Merkmale berücksichtigt, zeigt sich, dass Personen mit höherem Bildungsniveau auch mit höherer Wahrscheinlichkeit hospitalisiert werden als Personen mit einem geringeren Abschluss.

Auch hier spielt der Versicherungs-Effekt eine Rolle. Hospitalisierungen werden grundsätzlich von der Krankenversicherung übernommen, für den Restbetrag, namentlich die Franchise und die Kostenbeteiligung, muss jedoch der Patient aufkommen. «Die beobachteten sozialen Gradienten können daher zumindest teilweise auf finanzielle Gründe zurückzuführen sein», so die Statistiker.

Reiche sorgen vor

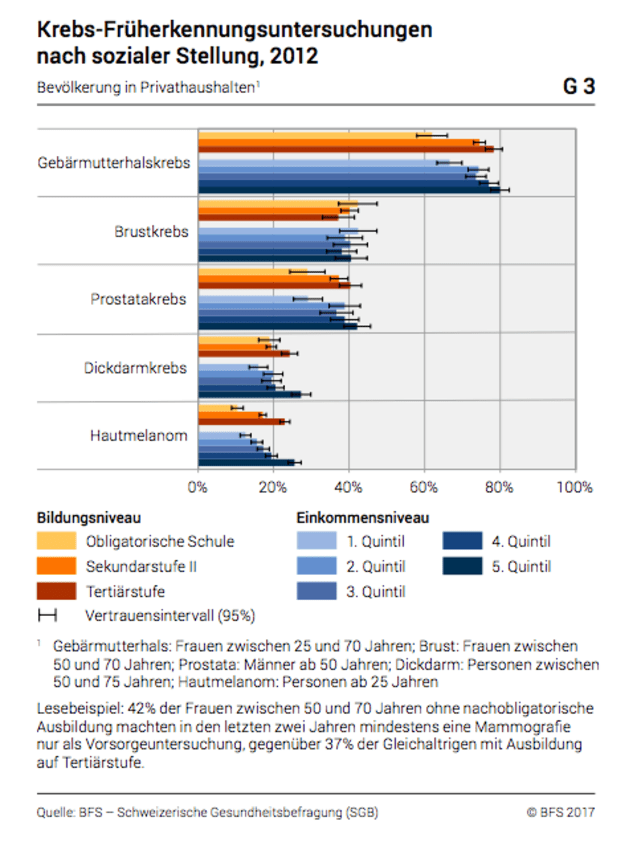

Auch bei Vorsorgeuntersuchungen zeigen sich Unterschiede: So begeben sich Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen tendenziell eher in Früherkennungstests, besonders wenn es um Gebärmutterhals-, Dickdarm- oder Hautkrebs geht. Das gilt auch für Messungen der Knochendichte zur Abklärung von Osteoporose.

Bei der Früherkennung von Brustkrebs durch Mammografie-Screenings spielen Einkommen und Bildung hingegen keine Rolle. Dies liegt laut den Autoren wohl daran, dass die Screenings einfach zugänglich sind. Analyse fördert vor allem bei Leistungen, die nicht von der Krankenversicherung übernommen werden, soziale Unterschiede zutage.

«Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen und Krebsvorsorge nach sozialer Stellung» - Bundesamt für Statistik (BfS), September 2017