Die Regel ist bekannt – und unter Ärzten bekanntlich recht umstritten: Die Krankenversicherer wittern und verfolgen überrissene Abrechnungen, wenn ein Arzt pro Patient um 30 Prozent höhere Behandlungskosten aufweist als vergleichbare Kolleginnen und Kollegen. Oder genauer formuliert: sobald der Fallwert die Grenze von 130 Indexpunkte überschreitet.

Auf dieser Basis fordern die Kassen unter Führung von Santésuisse immer wieder mal Geld zurück, gehen danach Vergleiche ein oder starten auch Gerichtsverfahren – mit Erfolg.

Eine Ärztin wehrte sich

Unlängst entschied beispielsweise das zuständige Freiburger Schiedsgericht,

dass eine Hausärztin 220'000 Franken zurückerstatten muss: Sie hatte zwischen 2005 und 2008 durchschnittlich 1'670 Franken pro Patient einkassiert – vergleichbare Mediziner in der Gegend kamen auf 950 Franken. Macht ein Plus von gut 75 Prozent.

Ein Fall im Kanton Zürich betraf nun eine Gynäkologin. Ihr Index-Wert lag bei rund 160, also deutlich über den erlaubten 130 Punkten respektive der Toleranzgrenze von 30 Prozent. Doch die Frau wollte eine Klage auf Basis der 130-Punkte-Regel nicht akzeptieren und engagierte den Verein Ethik und Medizin Schweiz VEMS, die Vergleichsgruppenanalyse selber unter die Lupe zu nehmen.

Konkret ging es also um ein Sample im Fachbereich Gynäkologie/Geburtshilfe, das von Santésuisse beziehungsweise deren Statistikarm Sasis gebildet worden war; es erfasste die Konsultationszahlen im Kanton Zürich für 2012 und 2013.

Hier fiel vor allem eine Praxis auf: Sie hatte einerseits einen fantastisch tiefen RSS-Wert von 14 Prozent (2012) respektive 13 Prozent (2013). Doch andererseits hatte sie Patientinnen – und wie: Die Zahl lag in beiden Jahren über 55'000, wobei aber nur etwa 35'000 Konsultationen (2012) respektive 23'500 Konsultationen (2013) verrechnet wurden.

Ein Ausreisser gleich mehr Verdachtsfälle

Diese «Ausreisserpraxis» alleine trieb den Durchschnitt deutlich nach unten. Es gab noch andere auffällige Abweichler, die das Bild ebenfalls einfärbten. Im Gesamtergebnis jedenfalls schufen sie – insbesondere die beschriebene Riesen-Praxis – direkte ökonomische Konsequenzen: Im Jahr 2012 lag die Zahl der verdächtigen Praxen mit einem Index über 130 Prozent bei 63 – ohne die Ausreisser wären es nur 24 gewesen.

Oder, in einer anderen Rechnung: Im Jahr 2013 verrechneten die Praxen über der 130-Prozent-Grenze 8,8 Millionen Franken zuviel. Nahm man aber die eine Ausreisserpraxis aus der Rechnung heraus, waren es nur noch 4,2 Millionen Franken.

Plötzlich nicht mehr im roten Bereich

Und so rutschte auch die inkriminierte Ärztin, je nach Einbezug der Ausreisserpraxis, plötzlich wieder aus dem roten Bereich heraus.

Die Studie wurde erarbeitet vom Oltner Kardiologen Michel Romanens im Auftrag der Stiftung für Fairness im Gesundheitswesen

(Fairfond) und dem

VEMS – und sie nährt also den Verdacht, dass die Kassen hier Vergleichsgruppen im eigenen Interesse bilden.

Solche Überlegungen formuliert Romanens auch klipp und klar: Er spricht von massiven Verzerrungen, vermutet offen Missbrauch und fragt, ob hier eine Betrugsabsicht vorliege.

48 Millionen alleine für Gynäkologie in Zürich?

Für Santésuisse sei es jedenfalls «besonders interessant, dass die zusätzliche Rückforderungssumme pro Jahr allein durch die Ausreisserpraxis Typ A von 3,8 Millionen auf 8,6 Millionen Franken ansteigt, oder 4,8 Millionen Franken in möglicherweise betrügerischer Absicht generierter Rückforderungssumme, hochgerechnet auf 10 Jahre 48 Milionen Franken allein für Gynäkologie/Geburtshilfe des Kantons Zürich.»

Santésuisse kann sich aus Datenschutzgründen nicht konkret zur beschriebenen Ausreisser-Praxis äussern. Die hohen Zahlen seien durch falsche Datenerfassung bei einem Leistungserbringer entstanden. Von Missbräuchlichkeit könne man also nicht sprechen, sagt Lukas Brunner, der Leiter der Santésuisse-Wirtschaftlichkeitsprüfungen.

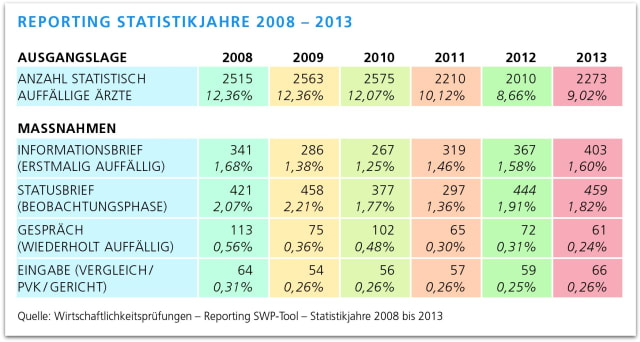

In den Jahren 2012 und 2013 fielen aufgrund dieser Daten jeweils etwa 9 Prozent der Ärzte statistisch auf, wobei bei jeweils rund 60 ein Verfahren eröffnet wurde.

Die beklagte Ärztin wurde jedenfalls mittlerweile von der zuständigen paritätischen Kommission freigesprochen.

Und der Verein Ethik und Medizin hat nun die Konsequenzen gezogen und einen Leitfaden entwickelt, mit dem hinterfragte Ärzte ihrerseits die Santésuisse-Berechnungen überprüfen können. Veröffentlicht

wurde diese Anleitung letzte Woche in der «Schweizerischen Ärztezeitung». Ein Tipp an die Ärzte lautet etwa: «Prüfen Sie, so gut es geht, ob Praxen mit sehr vielen Patienten einen auffällig niedrigen RSS-Index haben (z.B. 3000–5000 Patienten mit einem Index unter 75%).»