«Zuerst wollen wir die genauen Resultate sehen»: Die Infektiologen der beiden Universitätsspitäler Bern und Zürich reagieren beide gleich auf die Frage, ob Dexamethason nun tatsächlich der neue Super-Wirkstoff gegen Covid-19 sei.

Schweizer Spitäler sind weniger enthusiastisch als WHO

Die Weltgesundheitsorganisation WHO beurteilt die Behandlung von Covid-19-Patienten mit Dexamethason als «lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch», wie WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte. Er lobte die britischen Wissenschafter, die in einer Studie offenbar nachgewiesen haben, dass Dexamethason die Todesrate bei schwer kranken Covid-19-Patienten nachweisbar senke.

Die Schweizer Universitätsspitäler urteilen weit weniger enthusiastisch. Überhaupt sind sie im Verlauf der Corona-Krise zunehmend skeptischer geworden gegenüber grossen Ankündigungen von neuen Wirkstoffen, die Covid-19-Patienten retten sollen. «Die Erfahrungen mit Studien zur Behandlung bei Covid-19 sind sehr durchzogen. Es braucht eine grosse Anzahl Patienten und vor allem auch Zeit, um aussagekräftige, belastbare Studien zu verfassen und das war bisher einfach nicht der Fall», kritisiert Hans Pargger, Chefarzt Intensivstation des Universitätsspitals Basel (USB).

«Man muss sehr vorsichtig sein»

Keine Frage: Wenn nötig könnte man in in den Universitätsspitälern die Behandlung von Covid-19-Patienten von einem Tag zum anderen umstellen, wenn unter den Spezialisten und Spezialistinnen vor Ort ein Konsens bestehe, beteuern die verantwortlichen Spezialisten. Doch nun sofort auf Dexamethason umsteigen?

«Solange keine Studie und keine Studienresultate vorliegen wird nichts geändert», sagt Hans Pargger kategorisch. Huldrych Günthard, stellvertretender Leiter der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich (USZ), ist ebenfalls zurückhaltend: «Man muss sehr vorsichtig sein», sagt er. «Es ist zum Teil schlimm, wie voreilig in letzter Zeit schlechte Studien sogar in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht worden sind», begründet er seine Zurückhaltung.

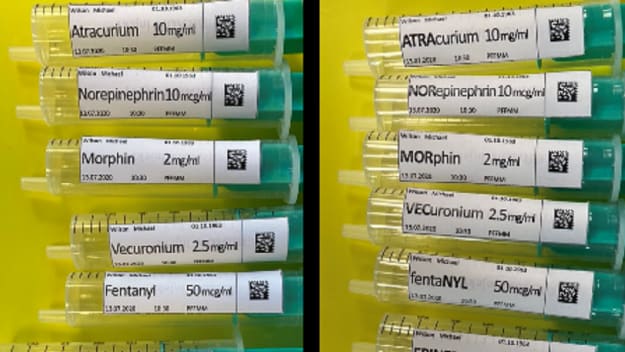

Grossbritannien hat doppelt so hohe Sterberaten

Auch Günthards Kollege am Inselspital, Hansjakob Furrer, sagt, dass nun nicht kurzerhand aufgrund einer Pressemitteilung das Behandlungsschema geändert werde. Der Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Infektiologie fügt hinzu: «Der Wirkstoff Dexamethason ist keineswegs neu. Er bremst das Abwehrsystem, das bei den schwer kranken Covid-19-Patienten oft am Überreagieren ist.» Bei mehreren Patienten wurden Glucocorticoide wie Dexamethason deshalb schon verabreicht.

Auch in Basel ist die Behandlung bekannt: «Der Ansatz, Entzündungshemmer zu geben, erscheint logisch. Das tun wir auch. Allerdings nicht Dexamethason, das ein sehr breit wirksames Mittel ist, sondern spezifischere Medikamente», sagt Hans Pargger.

Trotzdem glaubt keiner der Fachleute in den den drei Unispitälern an den «lebensrettenden Durchbruch». Und zwar auch deswegen nicht, weil Grossbritannien ganz andere Sterberaten auf den Intensivstationen aufweist: Während dort 40 Prozent der Covid-19-Patienten sterben, sind es in der Schweiz eher 10 bis 20 Prozent. Es gibt deshalb berechtigte Zweifel daran, dass Dexamethason auch in der Schweiz eine grosse Wirkung entfalten würde.

Dexamethason kann jeden acht Tod verhindern

Nach Angaben der britischen Forscher könnten tägliche Dosen des Wirkstoffes jeden achten Tod bei schwerstkranken Covid-Patienten verhindern. Damit läge die Sterberate in Grossbritannien jedoch immer noch weit über jener in der Schweiz.

Dass die britischen Intensivstationen im Vergleich zur Schweiz so hohe Sterberaten haben, führt Günthard nicht auf die Wahl der Medikamente zurück, sondern darauf, dass viele Spitäler in England von den vielen Patienten überfordert waren und deshalb zwangsläufig die intensivmedizinische Betreuung vielleicht weniger individuell und ausgefeilt war, als in Schweizer Spitälern, wo die Stationen auch auf dem Höhepunkt der Pandemie immer genug Platz und Zeit für alle Patienten hatten. Eventuell wurden die Patienten auch später in die Spitäler eingewiesen, da über längere Zeit relativ bescheiden getestet wurde und die Leute wussten, dass die Spitäler überlastet waren.

Vorsicht wegen negativer Wirkungen

Hansjakob Furrer sagt, dass das Inselspital bei der Behandlung von Covid-19-Patienten keine experimentellen Therapien ausserhalb von randomisierten klinischen Studien einsetze. Auch Huldrych Günthard und sein Team üben Zurückhaltung beim Einsatz neuer Medikamente. «Die Wirkstoffe können immer auch negative Wirkungen für die Patienten haben.» So könne Dexamethason das Immunsystem auch stark schwächen.

Für Hans Pargger vom USB ist das Medikament sowieso nur ein Baustein in einer komplexen Behandlungsstrategie. «Andere Dinge dürften weitaus entscheidender sein, wie etwa die Art der Intensivpflege oder der Beatmung», betont er.

Am USZ war bei Covid-19-Behandlungen Remdesivir das meistgebrauchte Medikament und konnte im Rahmen einer Studie eingesetzt werden. Weil es derzeit aber keine Covid-19-Patienten gibt, kommt es gar nicht zum Einsatz.

Nach den Sommerferien könnte das Virus wieder zurückkehren

Huldrych Günthard rechnet allerdings damit, dass es im Juli oder spätestens nach den Sommerferien im August zu einem Anstieg der Erkrankungen kommen werde. Dieser Anstieg falle aber wohl geringer aus als im März und werde hoffentlich dank der Rückverfolgung der Infektionen unter Kontrolle bleiben.