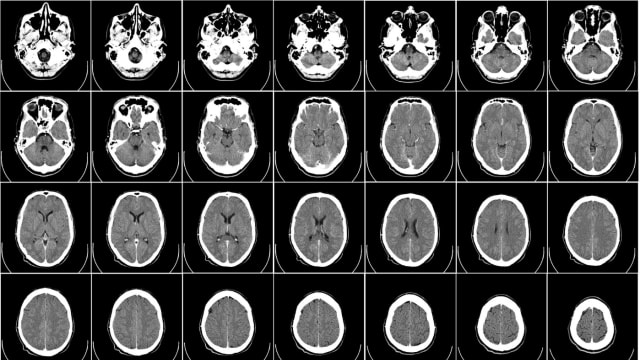

Die Studie, veröffentlicht in «Nature Scientific Reports», dreht sich zuerst einmal um Radiologie. Erst beim zweiten Blick ahnt man, welche gesundheits- und gesellschaftspolitische Wucht hinter den Aussagen stecken könnte. Forscher der Universität Adelaide gingen dabei der Frage nach, wie gut so genannte Deep-Learning-Programme inzwischen CT-Scans auswerten und deuten können.

Und zwar fütterten sie das System zuerst mit abertausenden Bildern aus früheren Jahren – sowie der Information, welcher Mensch zu welchem späteren Zeitpunkt gestorben war. In einem weiteren Schritt nahmen sie erneut historische Aufnahmen von Patienten im Alter über 60. Dann liessen sie das Programm – in der Fachsprache: ein konvolutionelles neuronales Netzwerk – aufgrund des quasi gelernten Wissens interpretieren, wie die gesundheitliche Entwicklung dieser Menschen weiter verläuft.

Heraus kam, dass das System bei über zwei Dritteln der Menschen richtig vorhersagte, wer in den fünf Jahren danach sterben würde; konkret lag die Quote bei 69 Prozent.

Das System wurde also fähig, die Erscheinungen und das Auftreten zahlreicher Krankheiten in CT-Scans zu sehen, zu deuten und sich dann quasi die Konsequenzen zu berechnen. Am präzisesten waren die Prognosen bei Patienten mit schweren chronischen Krankheiten wie Lungenemphysemen und Herzinsuffizienz.

Das Team um den Radiologen Luke Oakden-Rayner hofft nun, dass dies lediglich ein erster Schritt war: Das Testprogramm hatte keinen Zugriff auf viele Informationen, welche jeder Arzt hat, und die ihm helfen, präzise Befunde zu erstellen. Es erreichte seine Genauigkeit, obwohl es nicht mal Alter und Geschlecht der auf den CT-Bildern erfassten Personen wusste.

Wie das geht? Unklar

Dabei geben die Forscher zu, dass sie teils nicht wussten, welche Aspekte ihr Programm in den einzelnen Fällen dazu verleitete, die Lebenserwartung zu prognostizieren – oder anders: Was Doktor Deep-Learning-Computer da eigentlich genau sah, war gar nicht so klar. Aber der digitale Diagnostiker konnte jedenfalls ziemlich gut sehen.

«Was wir wirklich zeigen wollten, ist, dass sich so etwas selbst mit recht einfachen Standardmodellen in einer bereits nützlichen Art und Weise bewerkstelligen lässt», sagte

Oakden-Rayner gegenüber der «Computerworld Australia». Bereits das hier gezeigte Wissen könne zu besseren ärztlichen Entscheidungen und zu genaueren Früh-Interventionen führen, lautet auch ein Fazit der Studie:

«Such knowledge is critical for improved early intervention, for better treatment decisions, and for ameliorating the steadily worsening epidemic of chronic disease.»Das ist interessant, praktisch – und wohl noch viel mehr. Wenn wir den Todeszeitpunkt des Menschen mit grösserer Genauigkeit voraussagen können, so wird dies die ärztliche Ethik und die ganze medizinische Entscheidfindung massiv einfärben. Schon heute gehört es ja zum Arztberuf, den Einsatz ins Verhältnis zu bringen zu den Chancen eines Patienten. Wenn sich diese Chancen aber mit grosser Präzision – eben: per Computer – errechnen lassen, dann könnten solche Fragen mehr und mehr dem Arzt entrissen werden.

Für Versicherungen erscheinen die Möglichkeiten, die sich hier auftun, vielleicht interessant – auf den ersten Blick. Doch der deutsche Digital-Technik-Experte

Sascha Lobo wies auf gewisse Bumerang-Gefahren hin: «Die breite Akzeptanz von Solidargemeinschaften hängt ziemlich stark vom Unwissen ab, etwa von der theoretischen Möglichkeit, irgendwann selbst betroffen sein zu können», schrieb Lobo in «Spiegel Online»:

«Warum eine Rentenversicherung, wenn ich mit 50 sterbe?»