2 x pro Woche

Abonnieren Sie unseren Newsletter.

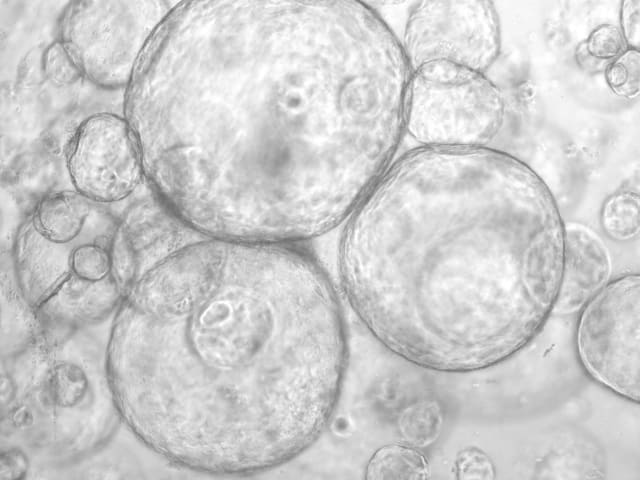

Krebs: Forscher suchen Gründe für Therapie-Resistenzen

Tumorzellen können sich im Laufe der Erkrankung verändern und unwirksam gegen die Behandlung werden. Deutsche Forscher gehen nun Therapie-Resistenzen auf den Grund und erhalten dafür 15 Millionen Euro.

, 22. November 2021 um 13:44

Unter dem Stern von «Saturn3»

Förderung für fünf Jahre

Artikel teilen

Comment

Saxenda und Wegovy: Schweizer an der Spitze

Eine Studie der Uni Zürich zeigt: Schweizer nutzen die Abnehmspritze häufiger als Kanadier, Amerikaner und Deutsche.

«Die Schweiz ist für viele deutsche Ärzte ein Traum»

Allerdings: Für Schweizer Assistenzärzte kann die Arbeit an einem deutschen Krankenhaus interessant sein. Die Nachfrage steige, sagt Martin Werner von DocsGoSwiss im Kurzinterview.

Die kranken Häuser von Deutschland

Bis 2023 könnte fast die Hälfte der deutschen Kliniken von der Pleite bedroht sein – so eine neue Studie.

Deutsche Spitäler regen sich über Klinik-Atlas auf

In Deutschland sorgt die neue Online-Abfrage von Spitaldaten für Unmut: Er habe zu viele Fehler und bringe nur mehr Bürokratie.

Das verdienen die Ärzte an deutschen Universitäts-Spitälern

In Deutschland einigten sich Unikliniken und Mediziner auf eine Lohnerhöhung um 10 Prozent – sowie auf eine Senkung der Arbeitszeit auf 40 Stunden.

«Hört auf mit dem Begriff ‚Long Covid‘»

Natürlich gibt es das Syndrom. Aber laut einer neuen Studie unterscheidet es sich nicht von anderen postviralen Leiden.

Vom gleichen Autor

Kinderspital verschärft seinen Ton in Sachen Rad-WM

Das Kinderspital ist grundsätzlich verhandlungsbereit. Gibt es keine Änderungen will der Stiftungsratspräsident den Rekurs weiterziehen. Damit droht der Rad-WM das Aus.

Das WEF rechnet mit Umwälzungen in einem Viertel aller Jobs

Innerhalb von fünf Jahren sollen 69 Millionen neue Jobs in den Bereichen Gesundheit, Medien oder Bildung entstehen – aber 83 Millionen sollen verschwinden.

Das Kantonsspital Obwalden soll eine Tochter der Luks Gruppe werden

Das Kantonsspital Obwalden und die Luks Gruppe streben einen Spitalverbund an. Mit einer Absichtserklärung wurden die Rahmenbedingungen für eine künftige Verbundlösung geschaffen.