2 x pro Woche

Abonnieren Sie unseren Newsletter.

Antibiotikaresistenz: Neue Sensoren sollen Superkeime früh erkennen

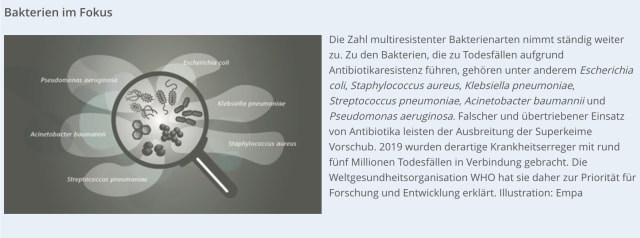

Um Infektionen mit resistenten Bakterien schneller und gezielter behandeln zu können, entwickeln Empa und ETH-Forschende Sensoren, die gefährliche Keime frühzeitig identifizieren.

, 1. April 2025 um 12:58

Superkeim

Schnelle Diagnose

Harnwegsinfektionen

Artikel teilen

Kommentar

Vom USZ ans Spital Thurgau: Chefarztwechsel in der Radioonkologie

Michael Mayinger folgt auf Christiane Reuter, die in den Ruhestand tritt.

Hacker stehlen Patientendaten bei Oracle Health

Eine Sicherheitslücke bei Oracle Health hat dazu geführt, dass Patientendaten in mehreren US-Spitälern abgeflossen sind. Die Bundespolizei FBI hat Ermittlungen aufgenommen.

Gen Z bevorzugt ästhetische statt rekonstruktive Chirurgie

Eine Studie der ESPRAS zeigt, dass sich immer mehr junge Fachärzte für die ästhetische Chirurgie in Privatpraxen entscheiden, statt in Spitälern rekonstruktiv zu arbeiten.

Darmkrebsvorsorge: «Weniger ein medizinisches als ein kommunikatives Problem»

Ein bis zwei neue Darmkrebsfälle diagnostiziert der Gastroenterologe Roger Wanner jeden Monat. Die wachsende Regulierungswut beschäftigt ihn zunehmend: «Diese nimmt absurde Züge an», sagt er.

Förderung der Pflegeausbildung: Ein Vergleich der Kantone

Die Pflegeinitiative ist beschlossen – und bei der Umsetzung regiert der Föderalismus. Eine neue Übersicht zeigt, wie sich die Beiträge zur Ausbildung kantonal unterscheiden.

Spital Männedorf: Rückendeckung der Gemeinden

Heute tun sich Spitäler schwer mit Krediten. Damit das Spital Männedorf eine auslaufende Anleihe ablösen kann, spannen die Trägergemeinden einen Sicherheitsschirm auf.

Vom gleichen Autor

Barmelweid mit Gewinn und Rekordjahr bei Pflegetagen

Mit fast 100'000 Pflegetagen erreicht die Klinik Barmelweid einen Höchststand – und gleichzeitig einen Gewinn von einer halben Million Franken.

Spital STS übernimmt Praxis in Thun

Die Frauenärztin-Thun AG wird Teil des Spitals Thun – unter der Leitung von Nadja Scheiwiller und Ingrid Zurbrügg.

Internationale Auszeichnung für KSW- und Inselspital-Forscher

Gregory Lepeu und Heinz Eric Krestel wurden mit dem Alfred-Hauptmann-Preis für epileptologische Forschung ausgezeichnet.